中国慈善家 · 2023-05-22

中国慈善家 · 2023-05-22

门阖上,窗帘拉严。屋子暗下来,只有中间的投影仪莹莹发着亮光,引着二十几双眼睛看向一侧的幕布。光调试投影仪,就用了一二十分钟。连上笔记本电脑,投影仪的画面却歪到一边,“型号太老了,没有梯形校正。”有人说。

电脑上的浏览器也不支持打开想要的网页。操作人决定重新下载一个浏览器,网速却爬得很慢。一堆状况里,“电脑课”迟迟没能开始。

等待中,坐在旁边沙发上的腾讯IT工程师孔矾建弯着腰,用手撑着头。“头疼。”他跟记者说,嘴唇已经明显发紫。他决定第二天就“下山”。

这里是青藏高原,海拔4800米左右的那曲市申扎县马跃乡。“下山”,指的也不过是下到海拔仍高达3650米的拉萨,但对孔矾建来说,那已经是珍贵的喘息空间。

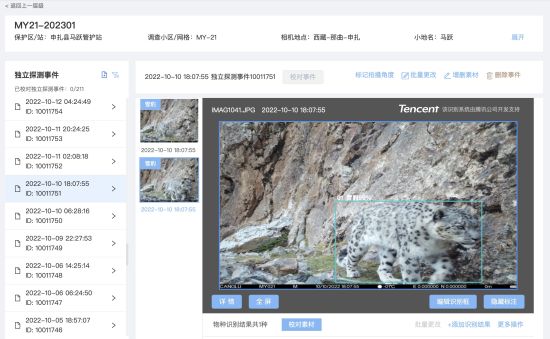

由腾讯公益慈善基金会牵头,腾讯“雪豹AI识别系统”研发小队从2021年10月起推出了第一版人工智能系统,帮助各保护区的藏族管护员们筛选回收的红外摄像机里的大量照片,并通过在西藏有长足雪豹调查、保护经验的山水自然保护中心(下简称山水中心)与当地政府、牧民对接,以支持当地的雪豹保护工作。

社交媒体平台上云吸“大猫”,听起来轻松可爱。探访雪豹的旅程,却并非想象中那般浪漫而有趣味。小队里的大部分人从未上过高海拔地区,经历了两天内攀上那曲的“魔鬼行程”,几乎蜕了一层皮。

翻山越岭

“能看到雪豹吗?”魏春玥凑近,问趴在地上的记者。

和牧民们一起出发去马跃乡色林错湖附近回收红外相机的时候,山水中心的研究员魏春玥发现山脚下一台绑在石头上的相机拍到了雪豹的画面。穿着迷彩袄、戴着鸭舌帽和面巾的她从沙石滩上小跑过来,把团队里的其他人叫过去。

中午的阳光很强。想要看清相机上只有一个拳头大小的屏幕画面,需要整个人趴到滩地上靠近相机,再遮住四周的光线,才能勉强成功。

那是在今年2月夜间拍摄到的雪豹身影。画面上,一只雪豹低着头,微弓着背从镜头前经过。它有一条几乎和身子一样长的、粗壮的尾巴——那是它的标志性特征。雪豹的皮毛是银白色的,在红外相机的夜间画面里虽辨认不出具体颜色,但显得比周围的环境更亮一些。

像这样,只为在镜头里间接见到雪豹的身影,过程也不会一马平川。

从西藏那曲市驾驶越野车一路向西,要晃荡六个小时,在人烟稀少的草原、沙地和山沟沟里跑上430多公里,才能抵达马跃乡。村落实在太小,开阔的沙草地上列着稀疏的几排矮土坯房,在光秃的公路附近显得突兀。像是从路边的石头缝里蹦出来的,无依无靠。

马跃乡所属的那曲市,是怒江、澜沧江等的发源地,西藏第一大湖色林错距马跃乡不过一小时车程,唐古拉山脉也盘踞于此。那曲拥有西藏最大的草原区,羌塘、色林错国家级自然保护区均跨此境。

四十余种国家级保护动物在此生活,其中就包括国家一级保护动物雪豹——那曲全境11个县区均监测到雪豹分布。雪豹已在世界自然保护联盟濒危物种红色名录中被划为“易危物种”,全球现存的成年雪豹数量估计不过4000只左右。

雪豹在其生态网络中往往处在食物链最顶层,属于“旗舰物种”。根据世界自然基金会(WWF)提供的信息,雪豹作为捕食者,对于野生有蹄类动物等被捕食种类的数量控制和健康生态,都发挥着重要作用。展开对旗舰物种的调查保护,对于整个区域内下游生物的保护、生态环境与生物多样性工作都能起到良性作用,比如青藏高原和青海地区的高海拔草原、湿地。

但上世纪末保护工作起步不久时,即使是专门研究雪豹的动物学者也可能难见其真容。对于普通人来说,它更显得神秘而难以接近。

雪豹多生活在海拔3000-5000米的高原。在山谷与公路的尽头,有豁然开朗的美景,但同时也是难以抵达、更难以被驯服的土地。初登高原的人到访4800米的高度,逃不过严重的高原反应。头疼、乏力、呕吐、呼吸不畅、食欲消退、无法入眠,哪怕是一个简单的蹲起动作,都可能需要深呼吸几分钟缓解。想进行正常的生产生活,必须捱过一段艰难时期。

开展雪豹保护工作,要跨过的第一个门槛就是适应——适应空旷,适应风沙,适应无信号的一整天。研究员和研修生们的记录中,有很多有关“适应”和“克服”的片段。

去年8月加入山水中心的“00后”女生陈寒竹,在年底跟随团队到那曲进行社区访谈。在马跃乡时一群人遇到了大风天,“厚厚的沙雾笼罩在行进的皮卡车周围,仿佛闯入一个无法突破的结界。逆风行走时,嘴里全是发涩的风沙和尘土,不论是巡护员还是山水的同事都叫苦不迭。”那次大风直接吹断了附近的高压电塔,一群人只得过了三四天没有电的日子。

“海拔高,气候确实条件很恶劣。我相信不止是对于我们的人来说(困难),我们想请到更多外来的人,成本也会变得非常高。在这个地方做保护本身是非常具有挑战性的,对每个人的身体和精神都是很大的挑战。”山水自然保护中心保护主任赵翔对《中国慈善家》说。

如赵翔所说,更难的是有AI技术团队这样的“外来者”愿意到一线来,拓展雪豹保护项目的更多可能。

腾讯的团队里,除了基金会的两位负责人,其他的技术开发人员都是从公司里征集来的志愿者。这支队伍涵盖了一个人工智能项目产出的所有阶段——AI Lab的两位成员葛艺潇、宋林负责编写算法、给AI“喂养”数据并培训大模型,腾讯云的孔矾建负责接口和云端管理,还有一位是协助腾讯小队,负责用户界面编写设计、让牧民能够简单上手操作系统的外援工程师袁健。

在2020年,腾讯公益慈善基金会曾牵头做过一款名叫“神秘雪豹在哪里”的知识图谱小程序。上线后,祁连山国家公园保护区的管理方找过来,说是看到了他们做的科普工作。“不知道有没有可能帮助我们在研究雪豹保护方面做一些事情?”对方问。

在后来拜访祁连山国家公园的过程中,团队了解到,布设红外相机仍是动物保护工作中收集数据的主要手段,而回收相机后,筛选照片则是一个庞大且枯燥的工程。布设在野外的红外相机通常装载有可以维持3至6个月的电池,回收时,一张储存卡上会积累两三千份照片和视频。比如本次到访的那曲市,其周边的重点区域内共布设了210台红外相机,这就意味着每回收一次相机,便是210张满载的32G储存卡、约50万份照片和视频的数据工作量。

人工智能可以帮助动保工作者大大减轻这个工作量。腾讯团队的想法因此而起,决定训练一款“认识”雪豹的AI模型,并在几次迭代后把它带到了青藏高原上的马跃乡。有人出力带领他们打破基础设施和技术手段壁垒,对于处穷山僻壤的动物和人,是难能可贵的事。

“昨晚睡着了吗?”每天早晨见面,腾讯小队的成员们的第一个问题总是这一句。有成员高原反应太过严重,吸氧也难缓解,进了当地的医院。就是这样颠簸着,一群人还是完成了翻山越岭的第一步。

AI入场

最熟悉用户界面的工程师做了“电脑课”的主讲。他从账户注册界面开始展示,先是照片上传,之后利用系统进行物种识别、动物个体识别,最后到生成数据分析和可视化成果,一步步讲解,有条不紊。

课在马跃乡工作站进行。小屋不过七八十平米,窝在草原的一隅。屋子四周放了四五张木质长沙发,坐垫是藏区常见的红黄蓝的彩绣,上面覆着长期使用积攒的油垢和灰尘。屋子的正中央放着一个管道直通房顶的牛粪炉子。靠近房梁的地方挂了块牌子:申扎县马跃乡工作站,羌塘萨金队。上面画着一只大大的雪豹。

“萨”或“萨金”,就是藏语里的“雪豹”。工作站有一支由六名当地牧民组成的雪豹保护小队,从2008年开始,他们负责协助监测当地雪豹的生存情况。

平日里,提供红外相机和望远镜等设备并培训当地人参与雪豹保护是山水中心的工作。“雪豹喜欢斜一点的地方,”谈到放置相机,魏春玥显得很有经验,“它很喜欢用尾巴蹭相机。我们一般会先考察一下周边的地形,观察一下四周的地面有没有它留下的痕迹、刨的坑,有的话,可能会决定在那附近布设相机。”

小队里的牧民都是自愿加入,可以在放牧的路上帮忙放置、回收红外相机。藏族小伙塔杰今年39岁,是工作站的副站长,也是工作站里普通话相对熟练的人。乡里这次新征集了三个感兴趣的年轻人参加培训,有人听不懂汉语,塔杰就一边听讲,一边给他们翻译。

“放相机都是不太好放的地方,山高的、路不好走的,必须要找那种地方才能拍到雪豹。随便放的地方还是拍不到,能拍到其他野生动物,但是拍不到雪豹。”塔杰介绍说。

他的普通话带一点藏语口音,听起来脆生生的。他又从旁边掏出一本贴满雪豹照片的相册,边翻看边给记者讲解。照片从2015年开始拍摄至今,牧民们把不同的雪豹个体编号记录,共列了十几只。多数雪豹都有主、侧、后几个视角的不同照片,皮毛和斑纹看得很清晰。

回收相机之后,牧民们把照片提交给当地的林业草原局。工作人员们要筛选照片,确定其中是否有雪豹、有几只不同的雪豹、状态如何,连带其他出现的生物和痕迹,都会记录下来。马跃乡最近一次相机回收,人工处理完全部照片耗时两周。通常,80%以上的照片都是空拍,首先要把它们筛掉;其次,再寻找有雪豹的照片;最后,再通过斑纹比对,确定实际有哪几只雪豹出没在镜头里。

不难发现,这个人力和时间成本极高的过程,实际是可以被AI工具简化,从而大幅提高效率的。近几年,AI技术在国际动物保护领域已经开始崭露头角。

培训过的人工智能,可以自动监测盗猎者等潜在威胁的痕迹,减少人工监控工作的压力,最大限度地保护动物安全。另外,通过对于某一个区域生态环境的长期监测,AI也可以帮助分析气候变化对此地产生的各方面影响,帮助动保工作者制定应对策略。比如巴西的环保项目用AI处理了潘塔纳尔湿地过去35年以来的卫星图像,直观展现了地表水流失的严重性,并获取了相应的数据,为后续的保护措施提供支撑。

最广泛应用的,还是红外相机图像、卫星图像或者录音采集后,利用AI从大量的照片或音频中识别出对象动物。2019、2020年的澳洲山火之后,当地大学与动保协会的研究人员就曾通过训练AI来确定当地幸存的考拉数量。

AI存在一定的犯错概率,使用过程中也需要人工修正。但这已经能够大大减少收集和分析数据所需的人工体力劳动。随着被指正的经验值累积,AI的准确度也能相应变高。

腾讯的第一版demo于2021年10月推出,从最初“喂”出的超10万张的图片到现在,系统已经经历了几次迭代。根据项目组提供的数据,目前系统已可以筛掉98%以上的空拍,物种识别率超过97%,可识别物种数目从23类提升至31类。另外,雪豹的图像级检出率从70.8%提升至95.5%,精度由59.1%提升至85.2%。

投屏上,上传的几组照片里出现了雪豹的身影。整个屋子的人兴奋起来——即使类似的画面,在十几年中也已经看过不少遍了。

有些照片里,系统已经可以准确捕捉到雪豹露出的半个身子。但还有些时候,AI会漏掉画面里出现的雪豹尾巴,或者是把奇怪的东西也标记为“疑似雪豹”。工程师在雪豹尾巴上拉出一个识别框,点选“雪豹”,完成了一次对AI的校正。

传承

一个关于雪豹的“冷知识”是,中国境内拥有世界最大的雪豹种群,占到其总数量的一半左右。并且,世上约60%的雪豹栖息地也都坐落在中国。国际上公认中国在雪豹保护工作中占有关键的地位,但在国内,雪豹的大众认知度还比不上大熊猫、东北虎等同属一级保护动物的物种。

“雪豹这个物种跟中国息息相关,但是它的知名度又和它的重要程度极其不匹配。”马尧说。马尧是腾讯公益慈善基金会公益高级项目总监,他与雪豹有很深的缘分。

马尧的父亲马鸣是中国科学院新疆生态与地理研究所研究员,自2004年开始,作为新疆自然保育基金的主要成员之一,受国际雪豹基金会的资助,在当地开展“新疆雪豹研究”项目,通过调查当地的雪豹痕迹来评估雪豹数量与其生存环境。2005年10月至12月,团队在天山托尔木峰地区设置的36台红外线摄像机成功拍摄到了32张雪豹照片。这是中国人首次利用红外相机拍摄到野生雪豹。

中国境内的雪豹调查与保护工作也是在那个时期开始逐渐成熟。世界自然基金会(WWF)曾在2006年进入中国,在羌塘地区展开社区内人兽冲突调查,并教授当地牧民如何在保护雪豹生态的情况下合理放牧,并以加盖牛羊棚顶等方式来避免牲畜损失。2008年,全球雪豹生存策略研讨会在北京召开,这也被认为是中国雪豹研究和保护工作的重要节点。

与此同时,中国本土的保护力量也在增强。2007年,北京大学生命科学学院教授吕植创建山水自然保护中心,其中一个主要的项目方向就是在青海三江源、甘肃祁连山、西藏羌塘等地开展动物与生态环境保护工作,雪豹是其中的关键物种之一。吕植也在2015至2017年间担任了全球雪豹网络(Snow Leopard Network)的理事会主席。

山水中心到马跃乡来,是2021年的事,在那之前曾有国际动保组织在马跃乡开展雪豹保护工作,但后来退出了。参与一线动物保护工作的研究员们,大一些的不到30岁,更多数则是20岁出头的年轻人,本科毕业后就跟着团队去了条件最艰难的地方。团队成员多是学习环境、生物、动物保护等专业,不乏清华、斯坦福、牛津等国内外顶尖高校的求学经历。

团队里唯一的男生余泽申看起来已经一副本地人的样子。他自称“狗申”,皮肤晒得黝黑,手腕和脖子都挂着和藏民相似的串珠装饰。到了马跃乡,他便和当地牧民们勾肩搭背,在高原上也跑得飞快,超强的身体素质让还在经受高原反应折磨的腾讯小队羡慕不已。

“悄悄说,我最开始也会有点头疼。”他告诉《中国慈善家》,自己刚到4500米左右的高度时也不是没有反应,“但还好,休息了几天之后,我就跑去打球了。”

余泽申1998年生,湖北人。之前他曾经加入过在新疆开展雪豹保护的“守护荒野”志愿者团队,去年9月份本科毕业后又加入了山水雪豹团队,目前在参与青海和西藏的相关保护工作。

“每天的工作包括爬山、收放相机、找当地牧民做访谈,不出野外的时候就整理数据、写研究报告。”他介绍说,“祁连山那边还要更艰苦一些,每天我们就在河里打冰水来烧水。12月的时候早上9点出太阳,10点左右太阳能充好电,才会有电、有信号。但我们总是天刚亮就出门了,晚上回来电和信号坚持一会就又没了。晚上零下十度,睡在睡袋里,取暖靠捡牛粪烧炉子。”

对于长期驻扎藏区这件事,余泽申家里也有很多犹豫。“我爸不支持我来,那时候也吵过架。但是现在好多了,他们也会说要来西藏玩,我就负责给他们规划路线和宾馆,一切都准备好。”他说。

陈寒竹作为团队里年纪最小的成员,几乎负责了一路的食宿行程安排。她是从武汉跑到高原上来的。“作为一个被城市宠坏了的小孩,在这里呆上区区几天,我就已经开始怀念城市能够提供的便捷。进入藏区后,我才意识到电力、信号、现代卫生间、厨房、电暖气并不是刚需,这里都有其合适的代替品。”她曾在文章里这样感慨。不过,她其实一副干练模样,把团队的琐事处理得有条不紊。

在马跃乡工作站的时候,她告诉记者,先前他们到当地时就会借宿在这里。

“你们睡在哪?”记者问。一眼望去,工作站并没有卧室,除开到访的客人们,大厅又显得有点泛冷。“就在这里,”她指了指大家正挨挤着落座的木沙发,“这里晚上挺暖和的,因为有它。”她指了指厅中间的牛粪炉子,语气平和。

采访中,赵翔对于新一代动物保护工作者的加入显得很有感触。有扎实教育背景的年轻人,并不再把投身青藏高原的动保一线看作意外的选择。“现在的年轻人,会越来越有很多的想法。我想,除了解决我们这代人可能面临的一些社会的压力之外,他们可能还会想追求更多的东西。”赵翔说,“实际上,我们也会把山水定义成一座学校,创始人吕植老师本身也是教授。我们不只是说要做保护,更要做一种行动性研究,在过程中评估我们做保护的方式是否是有用。”

两代动物研究保护者的坚持和探索,似乎很巧合地,在那曲的雪豹之旅中交汇了。

“我觉得中国的生物多样性研究才刚刚开始,我们这老一代人在数据积累的阶段,可能不会有太大成就。”马尧说,“但如果能有腾讯这样的企业的支持,和一群有理想的、立志于做保护的青年来持续积累,我相信我们能够找到中国生物生态教育和保护的一个非常好的答案。”

技术公益

新鲜血液的加入,对于雪豹等珍稀动物的保护来说意义重大。

腾讯小队此次带来的AI系统,还会带来另一个影响。从前,牧民们主要负责收放相机、提交数据这样“最后一公里”的工作,而数据整理和分析则是由政府和社会组织的动物保护工作者进行。但如果牧民能够简单快速地掌握AI系统,利用它输出数据分析结果,那么不仅能够解放人力、提升效率,还能让雪豹栖息地的调查更广更深入。并且,本地人来保护本地社区和生态环境,也是环境保护工作者们在努力提倡的事。

据山水中心雪豹监测项目负责人姜楠介绍,那曲境内的雪豹分布面积大,仍存在大面积的调查空缺。羌塘地区已经有50多位牧民接受培训,开展基础监测工作,而腾讯提供的数据系统有望让这个数字再进一步。

当然,新产品也仍然存在一些问题。“电脑课”上,大家反映,之前试用系统时上传文件虽很顺利,但很多照片拍摄时间不能被正确识别,导致后面的步骤都被卡住,只得转回人工处理。

腾讯的团队本也是为反馈而来。现场,牧民们听完课,就开始尝试上手操作系统。团队则把反馈的程序bug都记录下来,准备回公司做下一步优化。

生物多样性作为如今世界的重点议题,也是腾讯公益慈善基金会近年来关注的主要方向之一。去年12月,第15届联合国生物多样性大会举行,腾讯基金会也参与了其中的一场边会。在自己的公益平台上,腾讯开发了“一块走”产品,用户可以通过捐步的形式筹得企业配捐。另外,基金会也向中华环境保护基金会捐赠,在云南昆明了栽种了264亩生态林。

马尧告诉《中国慈善家》,腾讯基金会从最开始,就对为雪豹项目开发AI系统的需求非常感兴趣。腾讯等大型互联网企业拥有丰富的高新技术人才,人工智能应用于公益,也正是腾讯认为自己可以大展拳脚的领域。

“这几年我们的思路也有所转变。”他说。“过去我们是资助型的基金会,很多时候主要的任务是把钱给出去,然后收回审计报告、监督项目。”

企业基金会或许显得财大气粗。当然,把钱花出去,对于它们来说,也并不是一件容易的事。要找到优质的、有价值的机构和项目有难度,且生态环保类的项目很难即时见效。长线收益,也意味着要承担更多可能的风险。

“但雪豹项目对我们来说,是一个转变的节点。”马尧说,“我们现在更多会说技术公益。一方面我们捐钱,另一方面,我们还要把掌握的技术资源投入进去,去解决一些场景下的难题。”

在解决雪豹保护工作者照片筛选和数据收集的事上,很难想象出比科技企业直接对点研发、跑到一线去亲自教授和收集反馈,来得更有效率更振奋人心的解决方案。

对次,赵翔也很肯定:“腾讯基金会开始关注雪豹这个话题之后,可能我们就有了很多的共同语言,所以做了很多的碰撞。他们是一个共创的团队,不是简单的支持你,而是说所有的观点和项目都是我们共同讨论出来的。我觉得这是一件很酷的事情。对于公益组织来说,最棒的一件事情就是‘它是我们共同的事’。他们的知识背景和我们很不一样,而我相信,解决社会问题是有很多种技巧和方案的。”

旅程的最后一天晚上,两支小队聚在一起杀青聚餐。大家喝了些本地的酒,又畅聊直到深夜1点。腾讯的小队与魏春玥、陈寒竹一起复盘了过去几天发现的系统问题,山水中心提出修改需求,大家一起思考解决方案。目前,新的雪豹个体识别功能的交互设计完成,已经正式上线。它将为未来搭建雪豹个体库提供更友好、更高效的产品基础。

讨论中技术团队提到,希望未来能把这个AI系统应用到更多珍稀动物保护的工作中去。甚至也可以捐赠到海外,让更多的动保工作者使用。

另外,有没有可能直接把这套AI训练技术作为产品提供?拿到捐赠的技术之后,动保组织或政府可以自行根据需要,来训练适配某种动物或某片环境的系统——这是小队更大的野心。

在那曲的旅程结束后,山水中心的团队返回了青海玉树的基地,准备着手完成他们与那曲市林业草原局订好的雪豹研究报告。腾讯的雪豹项目负责人邓雯洁在短暂返回公司后,又要在四天之后飞往祁连山,继续与那边的雪豹保护工作做对接。

追雪豹的路好像看不见尽头。在浏览回收的红外相机拍下的视频时,余泽申突然问记者:“你知不知道雪豹的叫声是什么样子?”

记者摇头。他随即在文件夹里寻找,然后点开了一条拍摄于今年3月19日凌晨1点的视频。画面右侧出现了一只雪豹,眼睛在黑暗里发着光。

视频的最后几秒,画面里的雪豹突然张嘴,吼了起来:“啊呜,啊呜。”声量不大,叫声短促,比想象中少了威胁,更显一分亲近。

“我也是第一次听到雪豹叫。”余泽申笑起来。之后,他又检阅了几个文件夹的视频和照片,分辨、讲解着图像里的内容,一头扎到动物们的世界里去了。

本刊记者:龚怡洁

视频剪辑:王冬

视觉设计:小娟

图片来源:腾讯守护雪豹计划(除署名外)

值班编辑:周维

善商业

2023-05-22

善商业

2023-05-22

善商业

2023-05-22

善商业

2023-05-22